- 일시

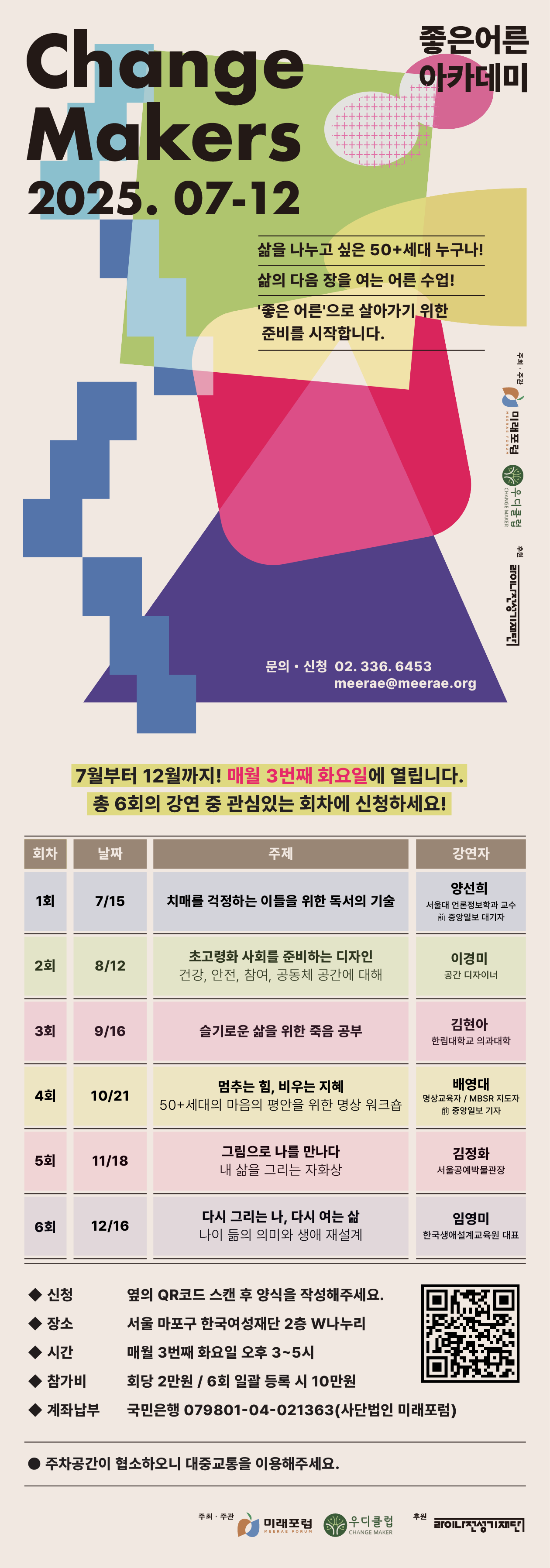

- 2025년 09월 16일 00:00

- 장소

- 서울 마포구 월드컵북로5길 13 한국여성재단 2층 W나누리

후기

환자가 아닌 인간으로 죽음을 맞이하려면

오전부터 비가 추적추적 내리던 날이었다. 빗물 젖은 우산을 접어들고 한국여성재단 문을 열자, 고(故) 박영숙 선생의 사료와 영상들이 따뜻한 공기처럼 나를 감쌌다. 성평등을 위해 분연히 일어섰고, 평화와 환경을 위해 끊임없이 노력했던 사람. 그녀가 남긴 흔적을 따라 걷다 보니 강연장으로 향하기도 전에, 삶과 죽음에 대한 사유가 문득 시작되어버렸다. 어떤 질문은 굳이 내가 찾아가지 않아도 불쑥 찾아오는 법이다.

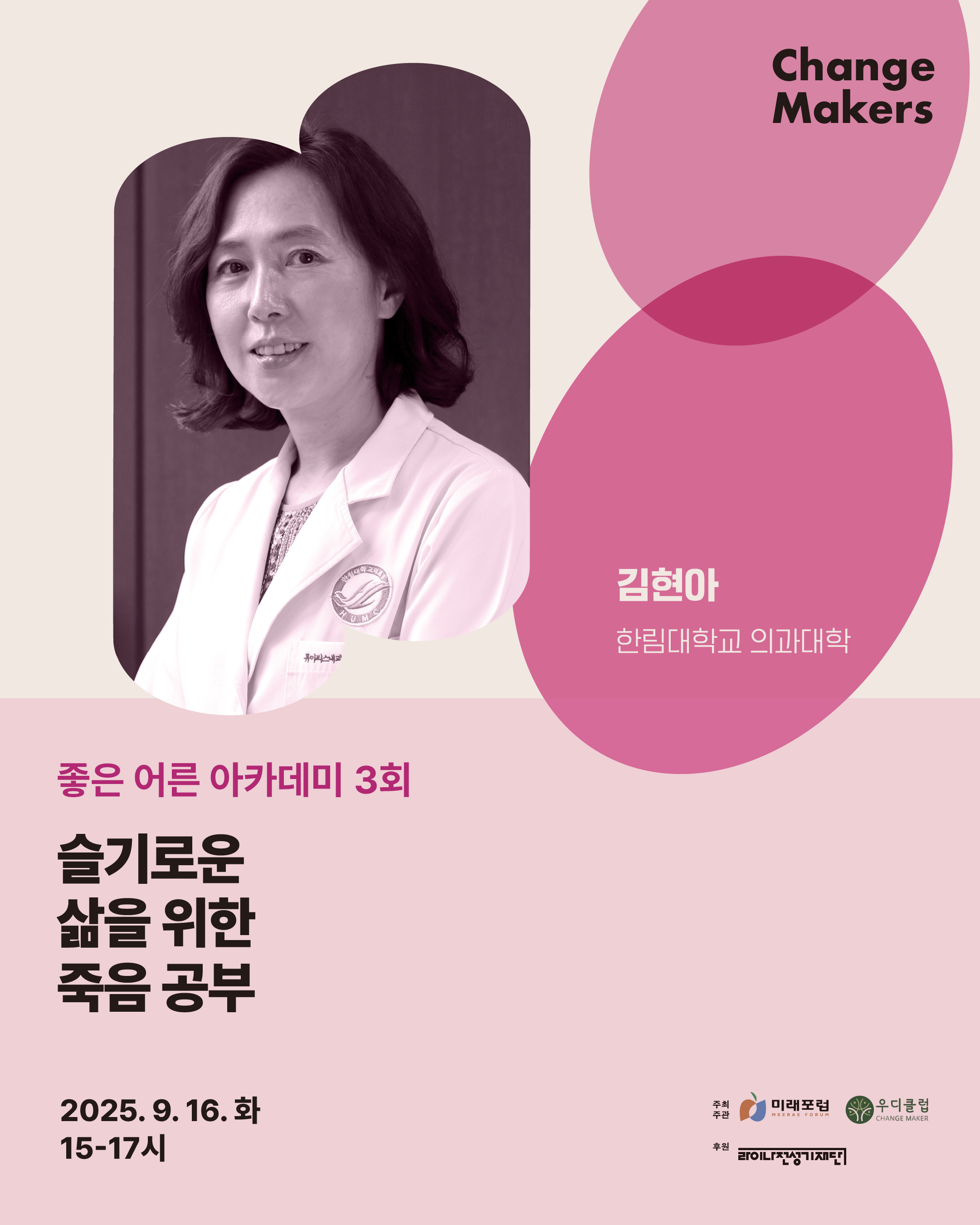

나는 나이 듦과 소통을 연구하고 가르치는 일을 하고 있다. 그 가운데 노년기의 마침표인 ‘죽음’은 각별한 의미를 담아 만지작거리고 있는 주제다. 요즘에는 ‘죽음은 삶의 끝이지만, 소통의 끝은 아니다’라는 관점에서 엔딩 커뮤니케이션(ending communication)을 연구하고 있다. 그런 와중에 이 강연 소식을 들었다. 현역 의사이자 분쉬 의학상 수상자인 김현아 교수님이 생각하는 죽음과 죽음 공부는 어떤 모습일까. 약간의 기대를 안고 자리에 앉았다.

강연의 제목은 ‘슬기로운 삶을 위한 죽음 공부’. 부제는 ‘의료 비즈니스의 시대에 현명하게 죽음을 맞이하는 법’이었다. 수녀님처럼 맑은 얼굴의 김 교수님이 연단에 섰다. 그녀는 차분한 목소리로 동서양 예술 작품 속 죽음에 대한 고정관념을 파헤치고, 당연하게 여겨지는 의료 비즈니스의 현장을 냉철하게 짚어냈다. 늙지 않고 죽지 않으려는 인류의 현실은, 마치 어떤 거대한 장벽 앞에 선 인간의 초상 같았다. 그리고 죽음이 우리에게, 그리고 우리 가족에게 다가올 때 무엇을 어떻게 해야 할지, 몇 가지 명료한 방향을 제시했다.

첫째, 유산을 미리 정리할 것. 죽음 이후에 벌어질지 모르는 가족 간의 끔찍한 분쟁을 막기 위해서다. 또한, 내가 어디서 삶을 마칠 것인지 스스로 결정해야 한다. 현재 70%가 넘는 한국인이 낯선 병실에서 생을 마감한다. 이것이 과연 정상적인지, 누구를 위한 것인지, 우리는 물어야 한다.

둘째, 나를 오랫동안 보아온 주치의를 둘 것. 성급하게 약을 처방하기보다 지켜봐 주고, 모르는 것은 모른다고 솔직하게 말하는 의사를 곁에 두는 것이 중요하다. 끊임없이 몸을 촬영하고 약을 투여하다 보면, 하나의 약이 또 다른 약을 부르는 악순환에 빠질 수 있다. 이쯤 되면 몸은 온전한 ‘나’가 아니라, 그저 치료받아야 할 ‘대상’이 되어버린다.

셋째, 사전연명의료의향서를 작성하고 의지를 명확히 할 것. 인간의 몸은 죽음이 다가오면 자연스러운 노쇠 단계를 거친다. 이것은 치료의 대상이 아니라 그저 자연의 한 현상이다. 존엄한 죽음을 원한다면 연명 치료를 받지 않겠다는 뜻을 가족과 의료진에게 분명하게 밝혀야 한다.

강연이 끝났을 때, 비는 이미 그쳐 있었다. 신선한 바람이 산들거리는 하늘을 보며 나의 죽음이, 우리의 죽음이 어떤 모습이어야 할까 생각해보았다. 어쩌면 죽음을 자연스럽게 맞이하는 일은 우리가 이뤄내야 할 삶의 마지막 숙제가 아닐까… 그 여정에 서 있는 우리에게 담담하게 걸어가야 할 길을 가르쳐 주신 김현아 교수님, 고맙습니다.

홍명신

에이징커뮤니케이션센터 대표